今回はトレーニング理論のお話し。

(少し長いです。)

今回は、トレーニングの原理・原則のお話し。

水泳選手に限らず、トレーニングを行う全ての方に共通する基本的な考え方です。

水泳選手にも知って欲しいトレーニング理論原理と原則とは?

まず、言葉の定義から進めましょう。

原理:普遍的で変わらないもの

原則:状況に応じて適用されるルールや指針

原理は「なぜそうするのか」にあたる理由や根拠であり、原則は「どうするのか」という具体的な方法や方針を提供します。

トレーニングにおける原理は3つ、原則は5つです。

それぞれ確認していきましょう。

水泳選手にも知って欲しいトレーニング理論トレーニングの原理

まずは、トレーニングの原理(普遍的なルール)についてまとめていきましょう。

ここで言う普遍的なルールとは、"どんな理屈で身体能力が上がるのか?"と言う事です。

日々の練習やトレーニングは、

なぜ、キツいのか?少しずつレベルが上がるのか?

なぜ、続けなきゃいけないのか?

なぜ、いろいろな種目や負荷設定があるのか?

もちろん、1秒でも速くなるためなのですが、その理由は以下の法則に則っているからです。

水泳選手にも知って欲しいトレーニングの原理①過負荷の原理

"日常や普段の運動以上の負荷を体に与えなければ、筋力や持久力は向上しない"という法則です。

身体は、「いつもと同じ負荷」には慣れてしまい、それ以上の成長はあまり起こりません。

身体をデカくしたいのであれば、トレーニング量・頻度・重さ・テンポ・筋の収縮様式など、いずれかを変え続けなければいけません。

1秒でも速く泳げる様になりたいのであれば、DiveやBrokenなど、レーススピードを想定した練習でベストを超えるタイムで挑まなければいけません。

水泳選手にも知って欲しいトレーニングの原理②可逆性の原理

"トレーニングを中断するとその効果は徐々に失われ、トレーニング前の状態に戻る"という法則です。

トレーニングの効果(筋力や持久力、パフォーマンス)は、トレーニングを継続している間に維持・発達しますが、中断するとその効果は徐々に失われていき、やがて元の状態に戻ってしまいます。

だからこそ、継続したトレーニング・練習が必要なのです。

水泳選手にも知って欲しいトレーニングの原理③特異性の原理

"どんなトレーニングでも、その内容に応じた効果しか現れない"という法則です。

例えばジャンプ力を高めたい場合、ジャンプ動作に近い筋肉の使い方や、地面の反力を意識したトレーニング(スクワットなど)が効果的です。

逆に、動作が異なる単関節運動(レッグエクステンション等)ではジャンプ力の向上には直結しません。

腹筋運動だけでは腹筋が鍛えられ、有酸素運動を続ければ心肺機能の向上が見られます。目的や目標に合ったトレーニングを選ぶことが非常に重要です。

つまり、「目標とするパフォーマンスや動作に合ったトレーニングを行うことで、それに必要な能力が効果的に向上する」という考え方です。

水泳選手にも知って欲しいトレーニング理論トレーニングの原理

さて、1秒でも速くなるために、トレーニングはどうすべきなのか。その理屈は分かりました。

では、トレーニングの効果を最大限に引き出すためにはどうしたら良いのか?

これを説明しているのがトレーニングの原則です。

水泳選手にも知って欲しいトレーニングの原則①全面性の原則

"偏らずにバランスよく鍛えましょう"という考え方です。これは、トレーニング部位に限った話ではなく、トレーニングの目的も含まれます。

例えば、腹筋だけを集中的に鍛える、上半身ばかり鍛える、などの偏ったトレーニングだと、筋肉バランスの崩れやケガ、パフォーマンス低下に繋がりますし、

有酸素運動・筋トレ・柔軟性など複数の要素をまんべんなく高めることで、全体としての健康や運動能力の向上に繋がります。

この原則を守ることで、安全かつ効率的にパフォーマンス全体を伸ばし、ケガのリスクも減らると言う考えです。

水泳選手にも知って欲しいトレーニングの原則②個別性の原則

"トレーニングの効果は一人ひとりの体質・経験・目的・年齢・性別などによって異なるため、個人に合ったプログラムを作ることが大切"という考え方です。

年齢や性別、筋力・柔軟性レベル、ケガ歴、ライフスタイル、目標など様々な個人差を考慮し、その人ごとに最適な内容・強度・頻度・方法を選ぶべきとされます。

この原則を守ることで、無理なく・効率的に・ケガを予防しながら効果的なトレーニングが可能になります。

「万人に効く同じ方法のトレーニングは存在しない」と言うのが個別性の原則の本質です。

水泳選手にも知って欲しいトレーニングの原則③意識性の原則

"トレーニングや運動を行う際に、自分がどの筋肉を使っているか・どんな目的でその運動をしているかを意識しながら取り組むことで、トレーニング効果が最大限に高まる"という考え方です。

なんとなく身体を動かすだけでは、正しいフォームや効果的な筋肉の使い方が身につきにくく、効率が悪くなります。どこを鍛えているかを強く意識して動作を行うことで、より多くの筋繊維が使われ、運動効果が上がります。

水泳選手にも知って欲しいトレーニングの原則④漸進性の原則

"トレーニングは同じ負荷だけで続けるのではなく、少しずつ段階を踏んで負荷・量・難易度などを高めていくことで、体を着実にレベルアップさせていく"という考え方です。

一気に強度を上げるとケガや挫折の原因になるため、「徐々に、無理なく、段階的に」レベルアップすることが効果的な成長やパフォーマンス向上に繋がります。

水泳選手にも知って欲しいトレーニングの原則⑤反復性の原則

"トレーニングによる効果を得るためには、定期的かつ継続的に同じトレーニングや動作を繰り返し行うことが必要"という考え方です。

たった数回のトレーニングでは身体は大きく変わりませんが、何度も反復していくことで身体がその動作や刺激に適応し、筋力・技術・持久力などが定着・向上します。継続して積み重ねることが、目標達成への基盤になります。

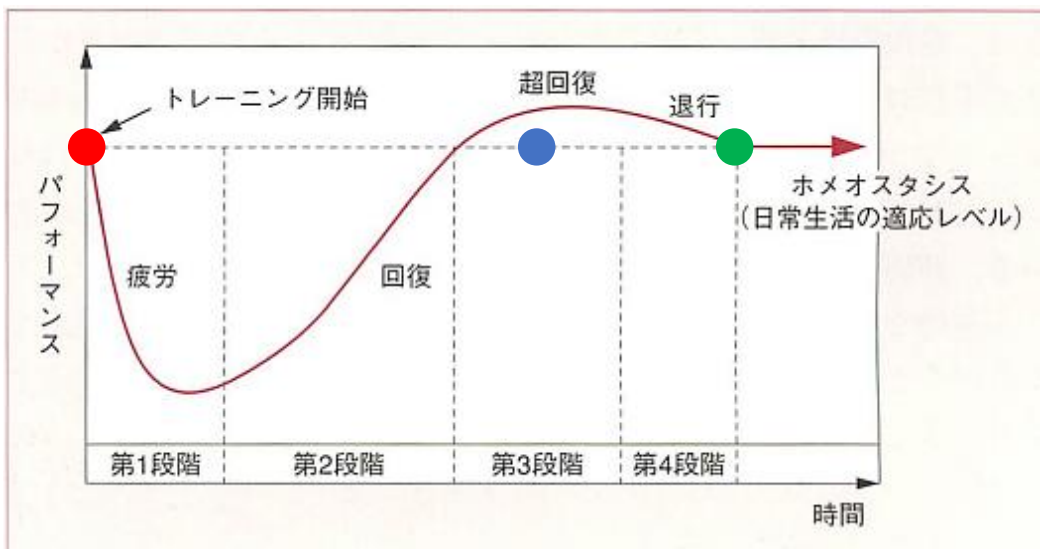

トレーニングの原理・原則と相関関係にある「超回復理論」について

「超回復理論」一度は聞いた事がある方も多いと思います。

恐らく、ほとんどの方は「パワーアップする」と言ったイメージを持たれていると思います。

この超回復理論は、先ほどまで解説していたトレーニングの原理・原則とは別の内容ですが、相関関係にある理論です。

超回復理論とは?

超回復とは、トレーニングによって一時的に低下した身体の能力が、休息期間中に回復し、トレーニング前の状態よりも向上する現象のことです。

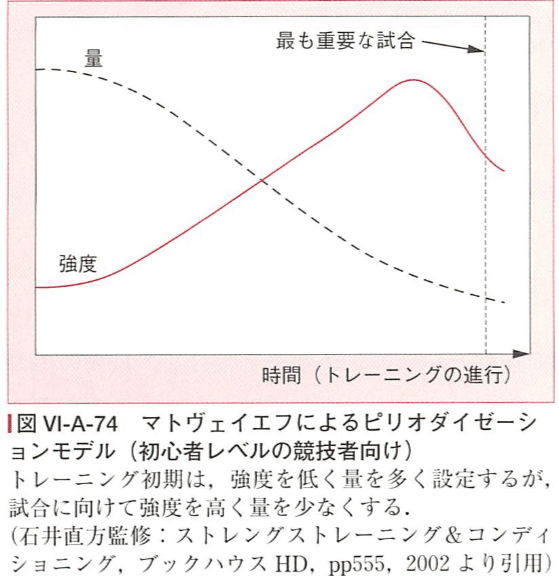

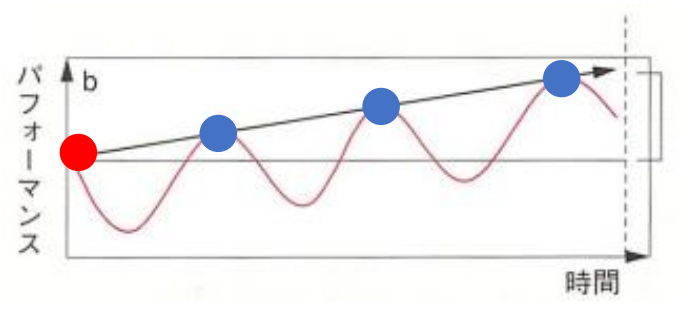

※画像1:超回復理論

画像1の様に🔴のポイントでトレーニングを開始した場合、疲労により一時的に身体能力が低下します。

しかし、ある段階で🔴のポイントを上回って回復します。これが超回復です。

この段階(🔵のポイント) で2回目のトレーニングを行うと身体能力は向上しますが、トレーニングを継続しないと、元の状態(🟢のポイント)に逆戻りしてしまいます。

※画像2:トレーニング後24~72時間後に再度行う事で身体能力は向上する

このプロセスが繰り返されることで、筋力や持久力が徐々に高まり、トレーニング効果が蓄積されていきます。

因みに、適切なタイミングとは、トレーニング後24~72時間(週に2~3回) 後にトレーニングを行う事が目安とされています。

これはトレーニングの原理・原則にも当てはまりますね。

まとめ

いかがでしょうか?トレーニングの理論を知り、練習メニューを意図を汲み取る事ができれば、トレーニングの効果を飛躍的に引き出す事が期待できるのです。スイサポでは、皆さんが自立して練習に取り組める様にサポートしてまいります。何かお困りな事があればお気軽にご相談ください。

~参考文献~

1. 公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト(6)予防とコンディショニング

2. NSCAパーソナルトレーナーのための基礎知識 第二版 ジャレッド・W.コバーン

水泳選手向けトレーニング種目・理論紹介に関連する記事

水泳選手のための筋トレの設計|筋トレを水泳に活かす考え方①

目標のタイムを出すために、ひとつでも上のレベルの大会に出るために、筋トレを取り入れるチームも多いと思いますが、以下の様な疑問を持たれたことはありませんか??

筋トレが水泳になかなか繋がらない。

どの様に設計をすれば良いのか分からない。

そもそも、水泳選手に筋トレは必要なの?

この辺りは、選手自身も良く理解していないケースもありますし、我々指導者側も、セミナーや文献を読みますが、自分の現場でその設備は再現できないというケースが多く躓くこともあると思います。

そこで今回は、実際に僕が大学チームで筋トレをどんな位置付けにしていて、どの様にトレーニングの設計をしているのか?

この辺りを紹介していきます。

水泳選手に「ウエイトトレーニングは良くない」という巷の噂について

多くのトップスイマー積極的に取り組んでいます。

しかし、巷では未だに「ウエイトをすると泳ぎが崩れる・硬くなる」と言う意見もあります。

最近では、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手のトレーニング方法も話題に上がりますし、「ウエイトトレーニングをしなくても結果は出せる」というコメントも再注目されています。

イチロー選手も「体を大きくするためのウエイトトレーニングはしない」と話しています。

果たしてどうなのでしょうか??

今回はそんなホットな話題について考察していきたいと思います。

意識するvs意識しない|タイムを上げるには結局どっち?【Vol.1】

「肩甲骨から動かして」「体幹を絞めて」

「キャッチの角度はこうして」

「〇〇を意識して」というタイプのアドバイス。

「考えすぎだよ、もっと自然に!」

「レース中はそんなこと考えないでしょ?」

「意識してはいけない」というアドバイス。

真逆のアドバイスですが、どちらも一度は聞いた事があると思います。

どちらを参考にすれば良いのでしょうか?

今回は、このテーマの解決の糸口を探すために、運動制御理論 前編をご紹介していきます。