皆さんこんにちは。スイサポの齋藤です。

水泳選手やコーチの皆さん。

恐らく誰しもが筋トレを取り入れたことがあると思います。

さて、何のために筋トレをしていますか?

もちろん速くなるためなのですが、

「速くなる」という目的を達成するためには、何をすべきなのでしょうか?

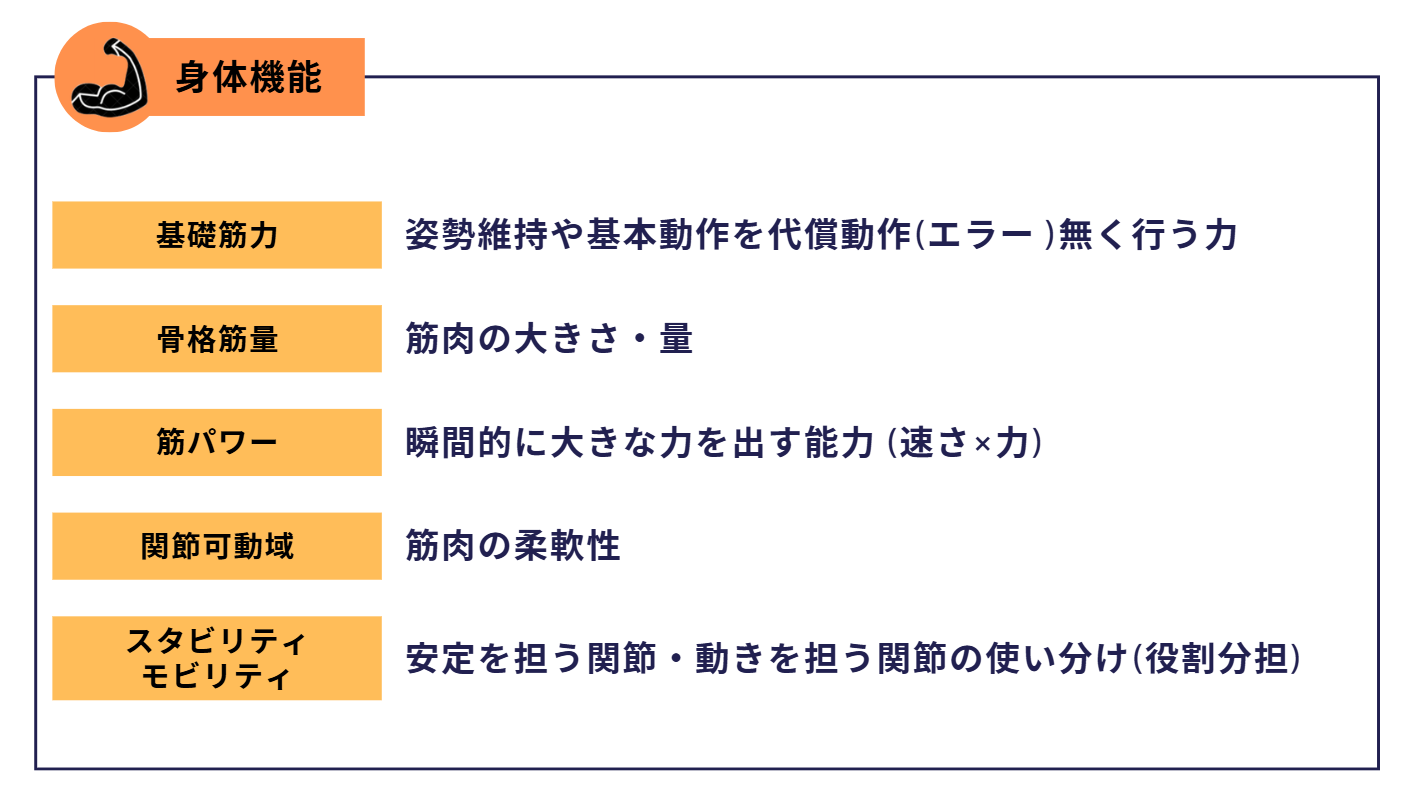

こちらの記事で触れましたが、1秒でも速くするためには、身体機能・感覚統合・競技スキルの3要素を鍛えていく必要があります。

その中でも、今回は身体機能の中でも「スタビリティ・モビリティ」という項目について解説をしていきます。

水泳選手のドライトレーニングの考え方ジョイント・バイ・ジョイント理論

水泳選手のドライトレーニングの考え方ジョイント・バイ・ジョイント理論概論

先ほどの課題を解決し、

競技パフォーマンスを向上させるために採用しているのが、ジョイントバイジョイント理論(Joint by Joint Theory)です。

この理論は、マイケル・ボイルと私(グレイ・クック)によって提唱されました。

各関節には主たる機能があり、それは「可動性」か「安定性」のどちらかです。

本来の機能が果たせない場合、その上下の関節が代わりにその役割を担うことになりますが、多くの場合、それは望ましくない結果を引き起こします。

ジョイントバイジョイント理論(Joint by Joint Theory)とは、人間の関節を「可動性が求められる関節(モビリティ関節)」と「安定性が求められる関節(スタビリティ関節)」に分類し、それらが交互に配置されているという考え方です。この理論は、Michael BoyleとGray Cookによって提唱され、運動パフォーマンスの向上や怪我の予防に役立つとされています。

可動性が必要な関節でその機能が不足すると、本来は安定性が求められる関節がそれを補おうとして動きすぎてしまいます。

その結果として、安定性が必要な関節が痛みを抱えたり、機能障害を起こしたりするのです。

MOVENENT:320ページから抜粋

著者:Gray Cook 他2名

https://amzn.asia/d/aHH7pqd

簡単に言うと人間の関節は、

以下の2つに分類されます。

「可動性が求められる関節(モビリティ関節)」

「安定性が求められる関節(スタビリティ関節)」

この役割分担が破綻すると、

怪我やパフォーマンスの低下に繋がる。

という事を提唱している理論な訳です。

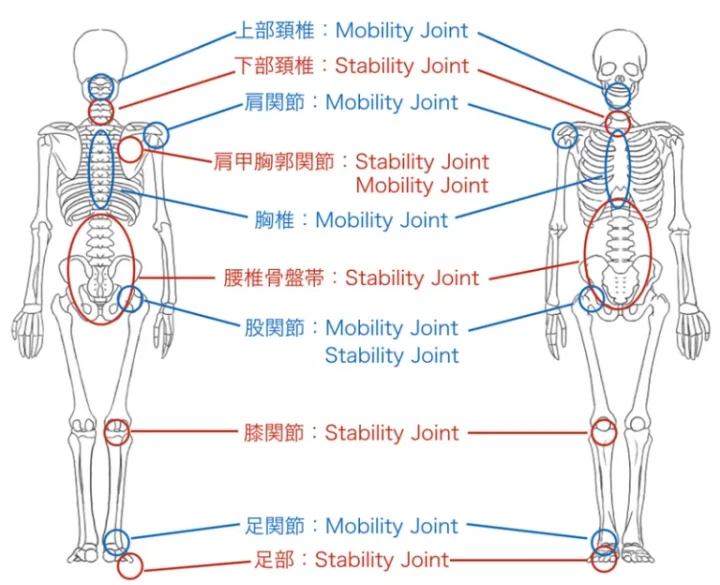

写真にも載せましたが、

以下の様に役割分担されています。

肩関節:可動性

肩甲胸郭関節(肩甲骨):安定性

胸椎(肋骨):可動性

腰椎(体幹):安定性

股関節:可動性

膝関節:安定性

足関節:可動性

足部:安定性

安定性が必要な関節と可動性が必要な関節は

交互に配置されています。

どこかの関節が機能しない(役割を果たさない)と、

その上下にある関節が肩代わりすることとなり、

怪我やパフォーマンスの低下に繋がるのです。

体幹の安定性がない(弱い) ケース

例えば、腰椎(体幹)に安定性がない場合。

体幹(腰椎)は安定性が必要ですが、

ここが弱いと当然腰が反ってしまいます。

(プランクをすると腰が反る、

ボディポジションが保てない etc)

体幹が役割を果たさない場合、

上下の関節が肩代わりするので

【胸椎(肋骨)】【股関節】

この2つが影響をうけます。

さて、この状態で

クロールを泳ぐとどうなるでしょうか??

ローリングが上手くできずに上下に跳ねる泳ぎになる。ボディポジションも低く、キックがブレてしまう。

ローリングが自然と行えるので、

力みがなくボディポジションも高く保てている。

胸椎への影響「呼吸」ために、さらに腰を反る

呼吸動作(ローリング)は、

胸椎の回旋によって発生しますが、

胸椎の回旋が出ない(モビリティが失われた状態)では、腰を反ることで無理やり身体を捻るしかありません。

こうなると、以下の様な影響が出ます。

1.呼吸時(ローリング時)に腰を反る

2.上下動が激しくなる&下半身が沈む

3.波が立つ = 抵抗が増える

4.キャッチが真下へ向かう

5.更に上下動が激しくなる

この様に、抵抗が増える事による泳速の低下や

腰痛のリスク増加など様々なエラーが生じます。

この状態ではなかなかタイムは出ないですよね。

股関節への影響膝打ちキックになる

キック動作は股関節の動きが重要です。

クロールでいうと、

アップキックは、お尻の筋肉 (大臀筋)

ダウンキックは、股関節の付け根の筋肉(腸腰筋)

内旋キックを保つために内ももの筋肉(内転筋群)

しかし、体幹が抜けて股関節の可動性が制限されてしまうと、いわゆる膝打ちキックの状態になります。

あくまで一例ですが、この様に役割分担が破綻してしまうと、水泳のパフォーマンスにこの様な影響が出てくるのです。

水泳選手のドライトレーニングの考え方

ジョイント・バイ・ジョイント理論なぜ、体幹や肩甲骨の強化が重要?

なぜ、水泳は体幹や肩甲骨の強化が重要?体幹や肩甲骨周囲の筋トレが重要な理由

水泳選手にとって、

体幹(腰椎)と肩甲骨(肩甲胸郭関節)の

安定性(スタビリティ)を

確保することは極めて重要です。

その理由は、これらの関節が筋肉によって支えられる動的なスタビリティ関節であるためです。

同じスタビリティ関節でも、

肘や膝は骨と靭帯によって比較的構造的に

安定しやすいのに対し、

体幹や肩甲骨周囲は筋肉の強さ・協調性・タイミングによってはじめて安定性が成立します。

つまり、

「鍛えていなければ不安定になる構造」なのです。

この安定性が失われると、本来の役割分担が崩れ、

他の関節に過剰な負担がかかります。

腰椎が不安定なら、股関節や胸椎で

無理に支えようとするため、力みが生じたり、

ローリングやうねり動作ができずに、

泳ぎが硬くなり、

肩甲骨が安定しなければ、

肩関節を無理に固定してしまうため、

キャッチがハマらなかったり、

肘や肩を痛めたりします。

このように、

体幹(腰椎)や肩甲骨周囲(肩甲胸郭関節)の

安定性が不足すると、

フォームの乱れ、推進力の低下、痛みの発生など、

あらゆるパフォーマンス指標に悪影響を及ぼします。

だからこそ、

水泳における体幹・肩甲骨のトレーニングは

基礎中の基礎として重要視されているのです。

水泳選手のドライトレーニングの考え方

ジョイント・バイ・ジョイント理論「可動性(Mobility)」と

「安定性(Stability) 」どちらが重要?

先述した様に、

体幹(腰椎)や肩甲骨周囲(肩甲胸郭関節)の

安定性は重要ですが、

「可動性(Mobility)」 の方が

優先度が高いと言われています。

可動性(Mobility)が正しく機能してくれないと、

安定性(Stability)が補うしかない状態に陥ります。

このパターンによる怪我の発生が圧倒的に多く、

これが 可動性(Mobility)の優先度が高い理由です。

つまり、

いくら体幹や肩甲骨周囲のトレーニングを行っても、可動性(Mobility)の改善がなされていないと、

トレーニングの恩恵を受けにくいと言えるのです。

体幹トレーニングをしているのに、

効果を実感しづらい原因は

ここにあるのかも知れませんね。

まとめ

今回は、水泳選手がトレーニングを行う際に

どの様なことを基準に行えばよいのか?

ドライトレーニングをどの様に作成しているのか?

この部分を掘り下げていきました。

大まかにまとめると、

1.人間の関節は、安定性と可動性に分かれていて、役割分担が大切

2.役割分担が破綻すると、パフォーマンス低下や故障に繋がる

3.まずは、可動性 (Mobility):足関節・股関節・胸椎・肩関節 の機能改善を行う

4.次に、安定性 (Stability):体幹・肩甲骨 の機能改善を行う

こんな感じです。

実際にどの様に進めていけばよいのかについては

こちらの記事で解説していきます。

水泳選手向けトレーニング種目・理論紹介に関連する記事

水泳選手のための筋トレの設計|筋トレを水泳に活かす考え方①

目標のタイムを出すために、ひとつでも上のレベルの大会に出るために、筋トレを取り入れるチームも多いと思いますが、以下の様な疑問を持たれたことはありませんか??

筋トレが水泳になかなか繋がらない。

どの様に設計をすれば良いのか分からない。

そもそも、水泳選手に筋トレは必要なの?

この辺りは、選手自身も良く理解していないケースもありますし、我々指導者側も、セミナーや文献を読みますが、自分の現場でその設備は再現できないというケースが多く躓くこともあると思います。

そこで今回は、実際に僕が大学チームで筋トレをどんな位置付けにしていて、どの様にトレーニングの設計をしているのか?

この辺りを紹介していきます。

水泳選手に「ウエイトトレーニングは良くない」という巷の噂について

多くのトップスイマー積極的に取り組んでいます。

しかし、巷では未だに「ウエイトをすると泳ぎが崩れる・硬くなる」と言う意見もあります。

最近では、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手のトレーニング方法も話題に上がりますし、「ウエイトトレーニングをしなくても結果は出せる」というコメントも再注目されています。

イチロー選手も「体を大きくするためのウエイトトレーニングはしない」と話しています。

果たしてどうなのでしょうか??

今回はそんなホットな話題について考察していきたいと思います。

意識するvs意識しない|タイムを上げるには結局どっち?【Vol.1】

「肩甲骨から動かして」「体幹を絞めて」

「キャッチの角度はこうして」

「〇〇を意識して」というタイプのアドバイス。

「考えすぎだよ、もっと自然に!」

「レース中はそんなこと考えないでしょ?」

「意識してはいけない」というアドバイス。

真逆のアドバイスですが、どちらも一度は聞いた事があると思います。

どちらを参考にすれば良いのでしょうか?

今回は、このテーマの解決の糸口を探すために、運動制御理論 前編をご紹介していきます。