突然ですが、練習中にこんなフィードバックを受けた事はありませんか??

「肩甲骨から動かして」「体幹を絞めて」

「キャッチの角度はこうして」

「〇〇を意識して」というタイプのアドバイス。

「考えすぎだよ、もっと自然に!」

「レース中はそんなこと考えないでしょ?」

「意識してはいけない」というアドバイス。

真逆のアドバイスですが、どちらも一度は聞いた事があると思います。

どちらを参考にすれば良いのでしょうか?

今回は、このテーマの解決の糸口を探すために、運動制御理論 前編をご紹介していきます。

内容も難しく、少し長いですがお付き合いください。

あなたは歩く時に何を考えてますか?

突然ですが、歩く時にどの様に身体をコントロールしていますか??

恐らく、何も考えていないと思います。

しかし、歩行動作は意外と複雑なんです。

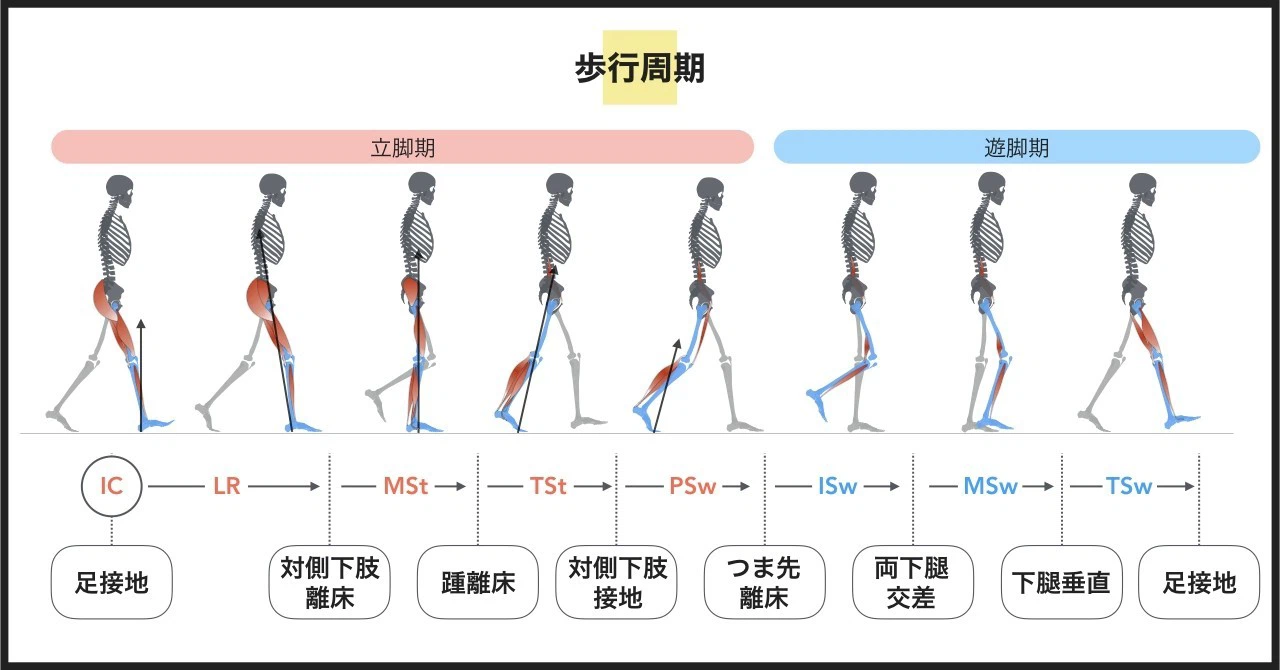

🦶右足の踵が付く(IC)/右足が地面に触れる瞬間

主に使う筋肉:大殿筋(おしり)、中殿筋(おしり横)、大腿二頭筋(もも裏)

🦶右足を踏み込む時(LR〜MSt)/体重をしっかり右足に乗せる瞬間

主に使う筋肉:大殿筋、中殿筋、大腿四頭筋(もも前)、前脛骨筋(すね前)

🦶右足で蹴る時(TSt〜PWw)/右足のつま先で地面を押し出す瞬間

主に使う筋肉:腓腹筋・ヒラメ筋(ふくらはぎ)、腸腰筋(股関節前)

🦶右足を前に蹴り出す時(ISw〜TSw)

主に使う筋肉:腸腰筋(股関節前)、大腿直筋(もも前)、前脛骨筋(すね前)

さらに、足の裏の重心移動は、画像の様に行います。

さて、これらを意識しながら歩いてみてください。

どうでしょう?

普段慣れている動きなのに、考えた途端まともに歩けないですよね??

これは、水泳でも同じことが言えます。

と言う事は、何も考えない方が良いのでしょうか?

結論 (持論)

「体幹を締める」「肩甲骨を動かす」「全身を連動させる」など、

陸上で補える要素は陸上で済ませてしまう。

そして、水中では「キャッチ」「タイミング」など、

水中でしか習得できない項目に集中できるようにする。

この切り分けが重要だと考えています。

この前提のもとで整理すると、、、

▶︎ スイム練習(Aerobic・Dive・試合) は「基本考えない」

▶︎ドライやウエイトの第一・第二段階は「考える」

▶︎ドライやウエイトの第三段階や水中のドリル練習、フォーム修正などのメニューは「初期は考える→反復して徐々に考えない様にして行く」

これが良いのではないかと考えています。

つまり、「意識するか・しないか」どちらが正しいかではなく、

「どう使い分けるか」が大切だと思うのです。

その理由を「運動制御理論」の視点から解説していきたいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

トレーニングの段階分けについて

👉慶應水泳部の選手はこちら

👉一般の方はこちら

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

水泳選手がより効率よくトレーニングをするための理論運動制御理論とは?

当然ながら、人間が身体を動かす際には脳が指令を出しています。

運動制御理論とは、「身体の動きを目標とする姿勢や動作に向かって、効率的かつ適応的に調整・制御する脳と神経系の仕組み」と言えます。

一体どのように身体を動かしているのでしょうか?

少し難しい話ですが、確認してみましょう。

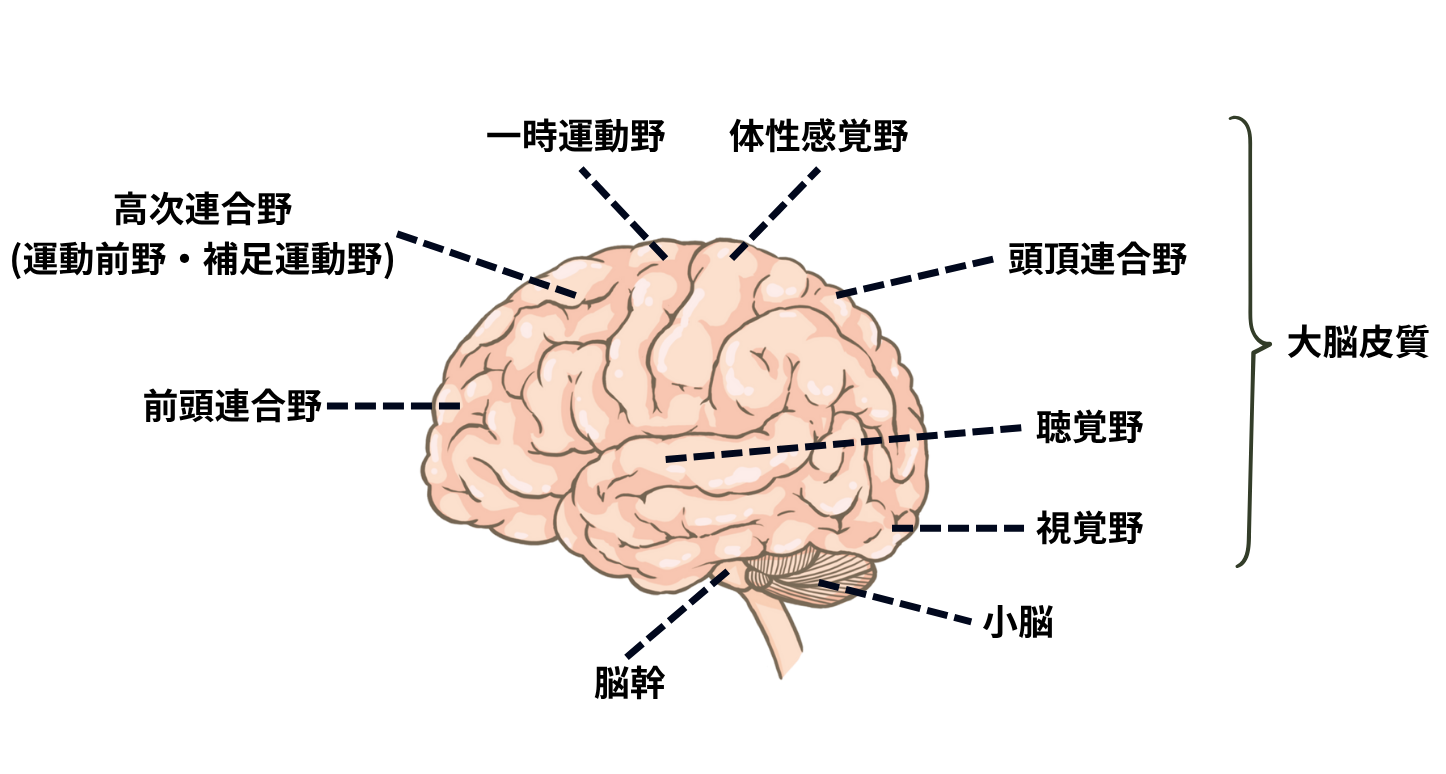

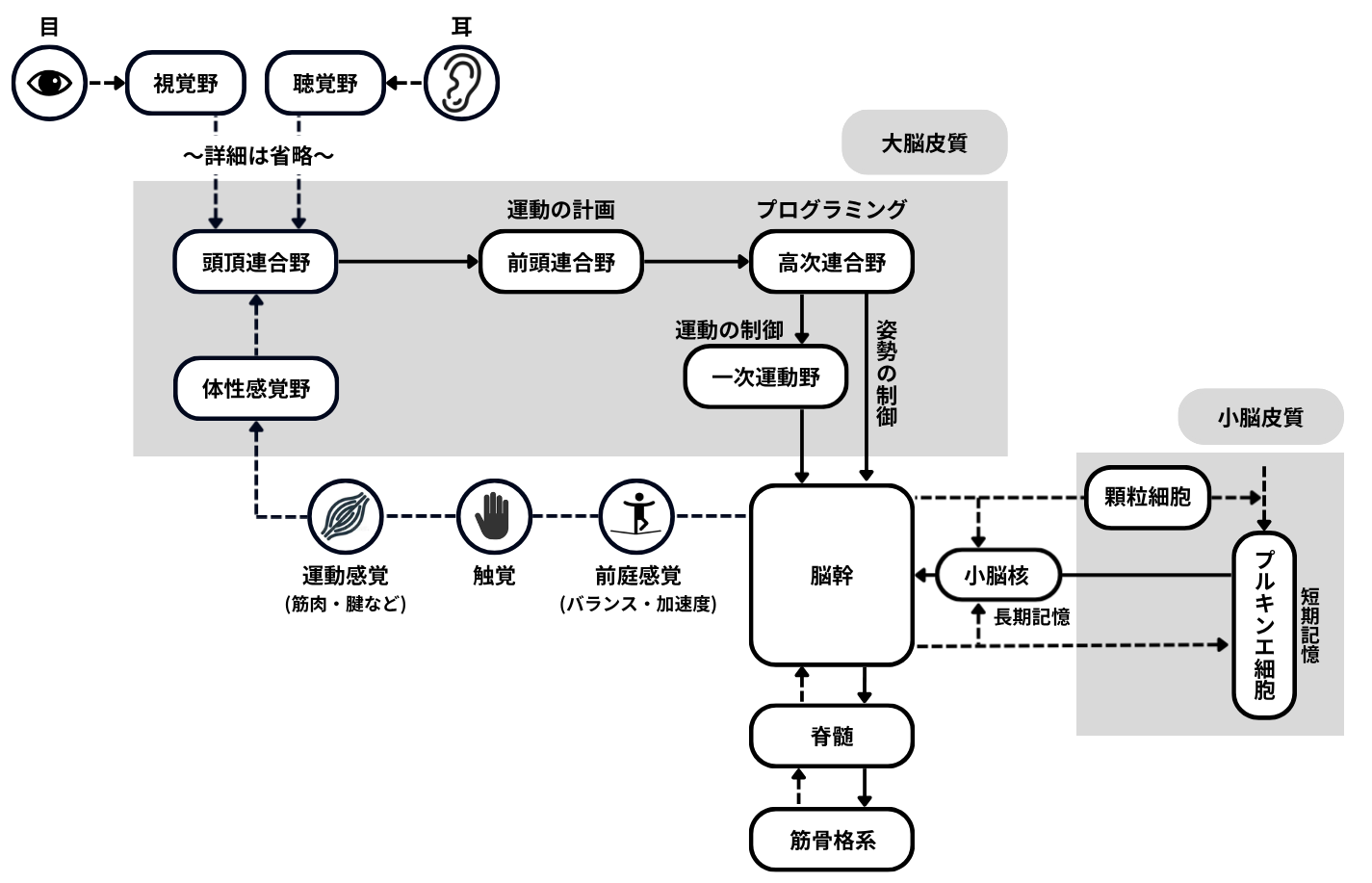

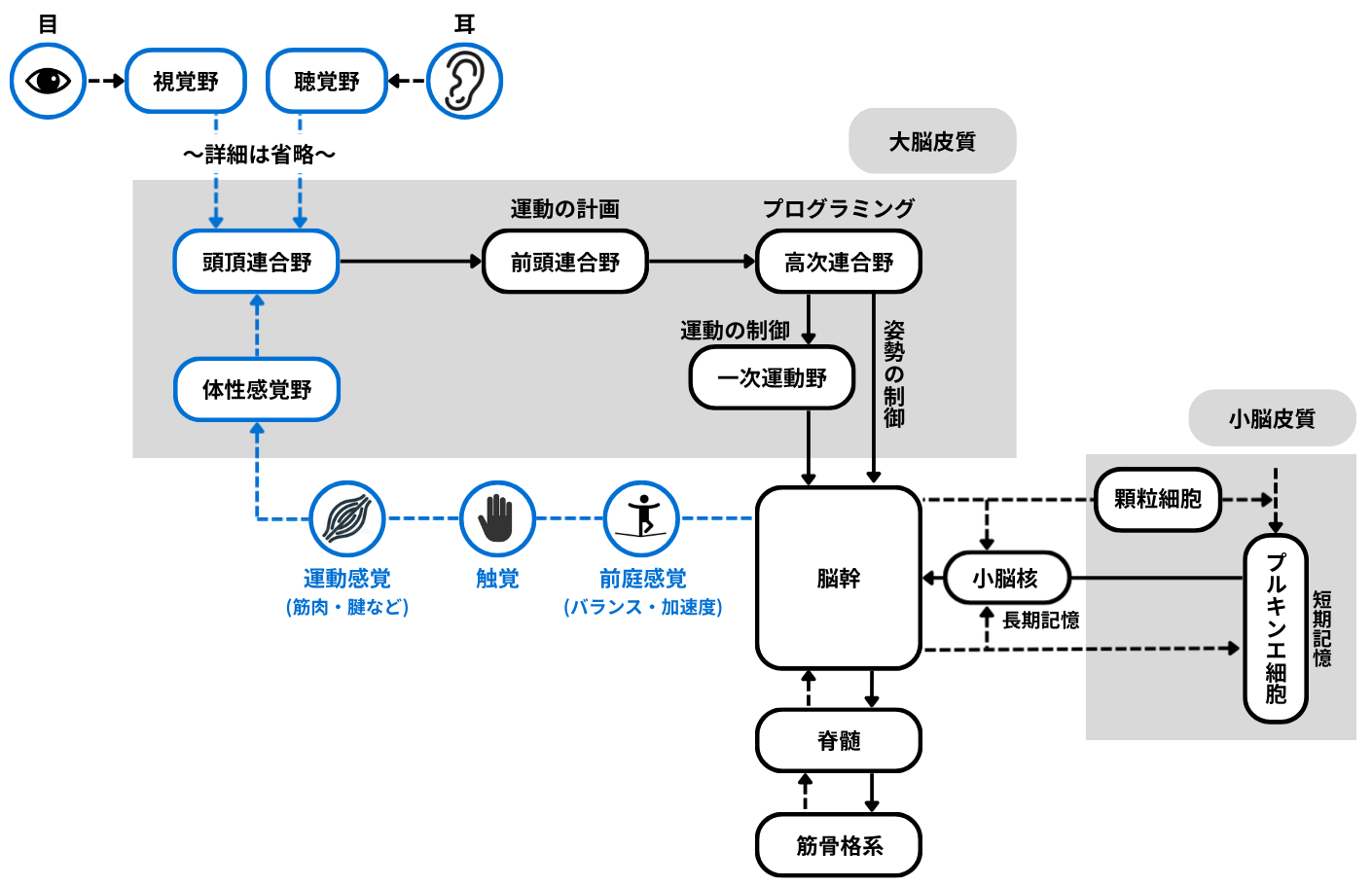

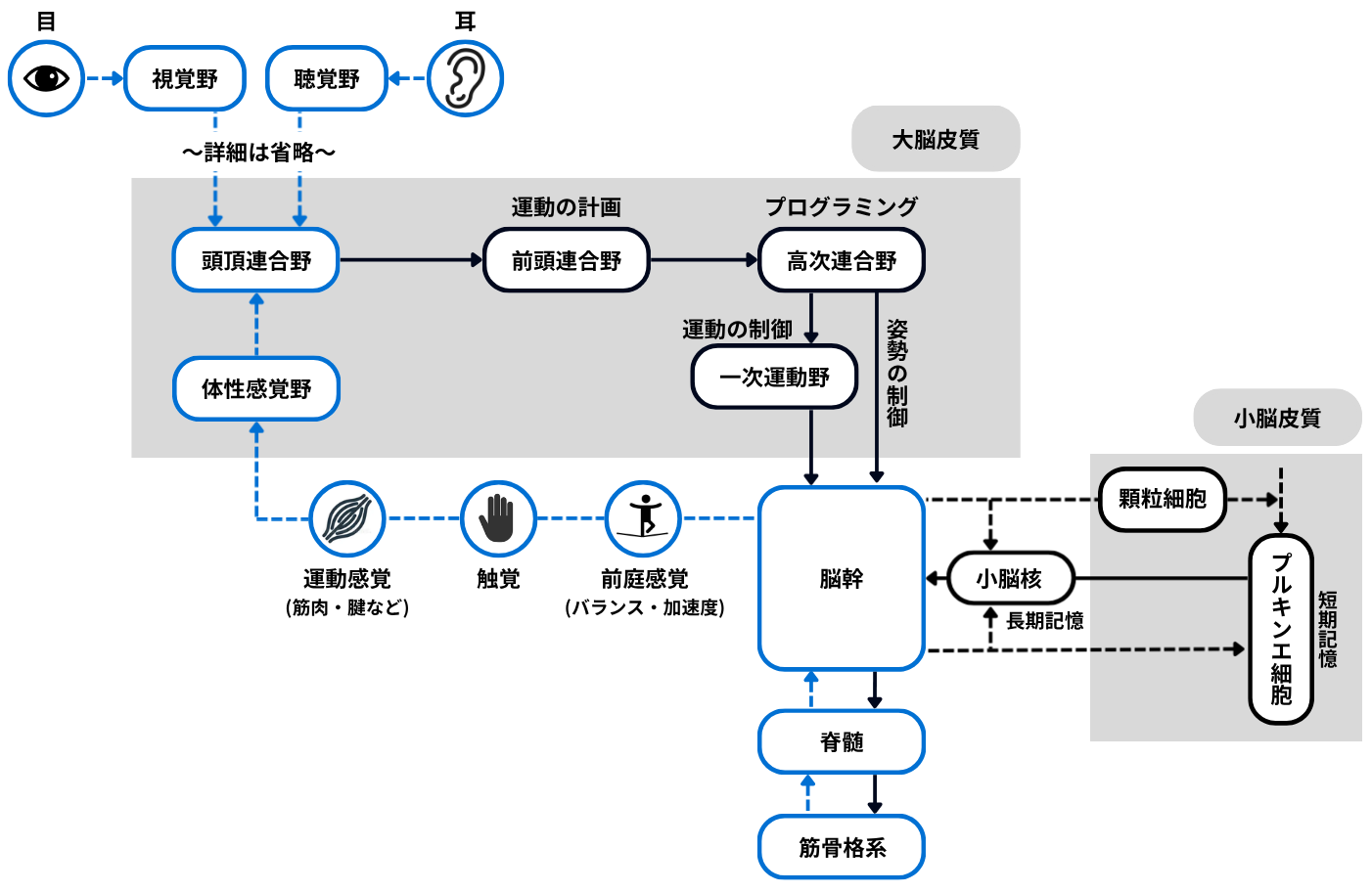

水泳選手がより効率よくトレーニングをするための運動制御理論人間の脳 と 運動制御の回路について

人間の脳 と 運動制御の回路について、こちらは覚える必要はありませんが、「こんな感じなのね」と捉えておいて下さい。

この内容を基に解説していきます。

水泳選手がより効率よくトレーニングをするための運動制御理論運動制御①【知覚】

運動の制御は、

まず「自分の身体の状態がどうなっているのか?」

これを知る段階から始まります。

(今回は、目や耳については割愛します。)

図1:知覚

①目:目で見た情報

②耳:耳で聞いた音

③前庭感覚:バランス感覚や加速度 (移動速度など)

④触覚:皮膚に触れた感覚

⑤運動感覚:筋肉や腱などの組織

③~⑤を合わせて体性感覚と言い、これらから得た情報を基に自分の身体の状態を把握し、運動の計画を立てていきます。

水泳で言うならば、以下の通りです。

▶前庭感覚:浮力・泳速・重心移動・ターン(方向転換)

▶触覚:水圧・水温・水深・水感

▶運動感覚:筋肉の張り・筋肉の収縮

水泳選手がより効率よくトレーニングをするための運動制御理論運動制御②【運動計画】

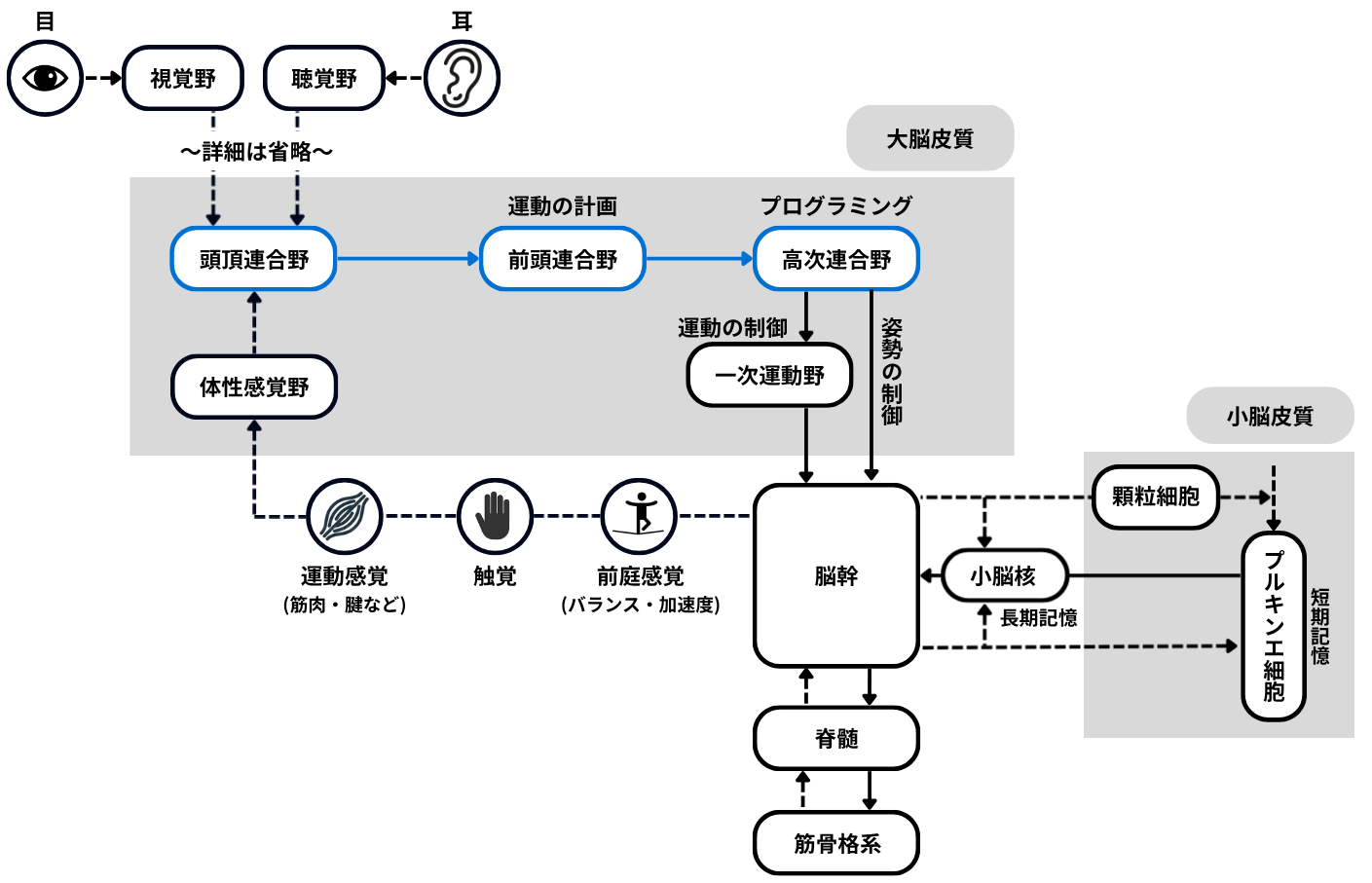

さて、体性感覚から得た情報を基に運動を計画していきます。

図2の青い部分ですね。

いわゆる、コードを書いている状態ですね。

図2:運動計画

水泳選手がより効率よくトレーニングをするための運動制御理論運動制御③【運動指令】

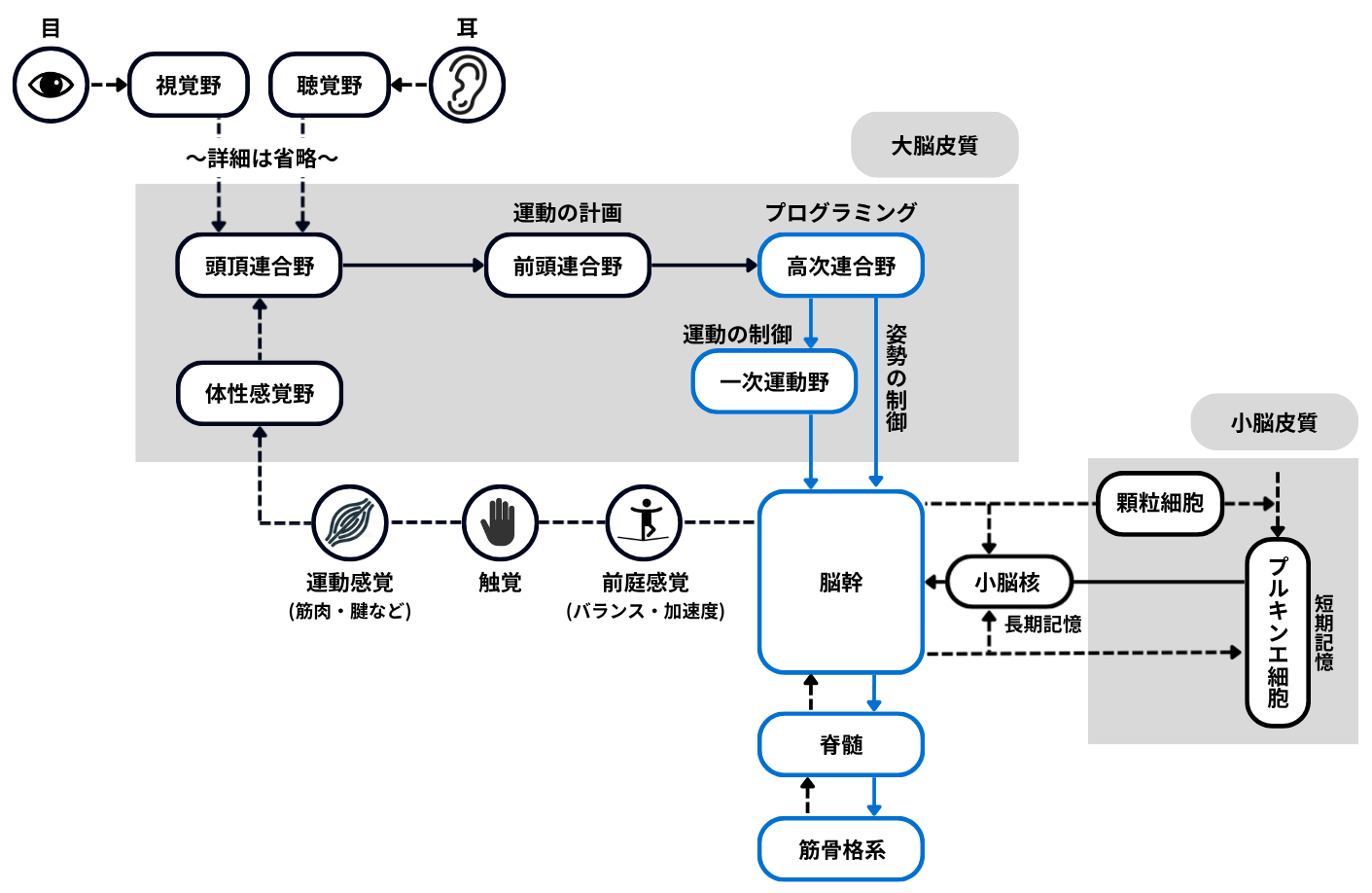

運動のプログラミングが終わると、動作が開始します。

この時、運動の指示は2通りに分かれます。

①姿勢を維持する指示

②四肢の動きなど、姿勢以外の指示

この2つのうち、姿勢の維持が優先されていきます。

図3:運動指令

姿勢の維持については、

高次連合野→脳幹→脊髄→筋骨格系へと

比較的処理が早いのですが、

四肢などの動きは、

高次連合野→一次連合野→脳幹→脊髄→筋骨格系

と少しラグが生じます。(0.1秒程だそうです。)

水泳選手がより効率よくトレーニングをするための運動制御理論運動制御④【フィードバック制御】

さて、筋骨格系へと指示が届くといよいよ動作が起こります。

動作が開始された後も、スポーツ動作は続きます。

▶その時の状況に合わせて「次はどの様に動くか?」

▶必ずしも自分が思い描いているように動けない場合もあり、「想定外の状況ではどの様に動かすのか?」

これらの課題を解決するためには、「自分の身体が今現在どんな状況なのか?」

体性感覚 (バランス感覚・筋肉や腱・触覚)からこの情報を受け取り、再度プログラムをしていく必要があります。

「知覚→運動計画→運動指令→フィードバック→知覚へ戻る」という

この一連の流れを「フィードバック制御」と言います。

しかし、この体性感覚によるフィードバックは時間がかかると言われています。

具体的にどのくらい時間を要するかと言うと、

▶体性感覚 (バランス感覚・筋肉や腱・触覚) からフィードバックを受け取るのに「約0.03秒~0.05秒」

▶視覚情報からフィードバックを受け取るのに「約0.1秒」

▶聴覚情報からフィードバックを受け取るのに「約0.15秒~0.3秒」

この情報を受け取ってから、新たに動作をプログラミングするので、厳密にはさらに時間がかかると言われています。

近年のスポーツは、どんどん高速化しています。

水泳はタイムがあるので、分かりやすいですが、2025年のインカレ水泳でも、100m自由形の決勝ラインが「49秒台」辺りに上がってきました。

そんな状況下で、細かく考えて泳ぐ事は出来ないですよね。

そう、このフィードバック制御だけでは限界があるのです。

細かく考えていたら、サークルに間に合わないですし、力みます。

スピードも出せないので、レースなどには適しません。

これが、スイム練習は「基本考えない」と言う理由です。

ただし、「新しい動きを覚える時」「動きを修正したい時」これらの際には、適していると言えます。

▶ドライやウエイトの第一・第二段階は「考える」

▶︎ドライやウエイトの第三段階や水中のドリル練習、フォーム修正などのメニューは「初期は考える→反復して徐々に考えない様にして行く」

この様に考えている意図はここにあります。

水泳選手がより効率よくトレーニングをするために今回はここまで

とは言え、長く泳ぎ続けたり、スピードを上げても自分の身体を少しでも正確に動かし、理想の泳ぎを保ち続けないといけませんよね?

その為には、「初期は考える→反復して徐々に考えない様にして行く」という作業が必要な訳です。

実際にどうすればいいのか?

どんなメカニズムで考えずにできる (自動化させる) 様にして行くのか?

この辺りをまとめていきたいと思います。

https://www.threads.com/@suisapo_official

NSCA JAPAN アスリートにおけるS&Cと運動制御系トレーニングの融合|牧野 講平

→ この記事を書く際に参考にした教材。

Transfer of Dry-Land Resistance Training Modalities to Swimming Performance|Jerzy Sadowski 1,*, Andrzej Mastalerz 2, Wilhelm Gromisz 1

→ 水泳パフォーマンスに対する陸上レジスタンストレーニング介入の効果に焦点を当てた文献。

Schmidt, R. A., & Lee, T. D. (2011). Motor Control and Learning: A Behavioral Emphasis (5th ed.). Human Kinetics.

→ フィードフォワード制御・フィードバック制御を含む、運動制御理論の基本文献。

Shadmehr, R., & Krakauer, J. W. (2008). A computational neuroanatomy for motor control. Experimental Brain Research, 185(3), 359–381.

→ 小脳による「誤差学習」および「フィードフォワード制御」モデルの代表的研究。

Kawato, M. (1999). Internal models for motor control and trajectory planning. Current Opinion in Neurobiology, 9(6), 718–727.

→ 小脳が「内的モデル」を構築し、反復練習によって予測精度を高めるメカニズムを提唱。

水泳選手向けトレーニング種目・理論紹介に関連する記事

水泳選手のための筋トレの設計|筋トレを水泳に活かす考え方①

目標のタイムを出すために、ひとつでも上のレベルの大会に出るために、筋トレを取り入れるチームも多いと思いますが、以下の様な疑問を持たれたことはありませんか??

筋トレが水泳になかなか繋がらない。

どの様に設計をすれば良いのか分からない。

そもそも、水泳選手に筋トレは必要なの?

この辺りは、選手自身も良く理解していないケースもありますし、我々指導者側も、セミナーや文献を読みますが、自分の現場でその設備は再現できないというケースが多く躓くこともあると思います。

そこで今回は、実際に僕が大学チームで筋トレをどんな位置付けにしていて、どの様にトレーニングの設計をしているのか?

この辺りを紹介していきます。

水泳選手に「ウエイトトレーニングは良くない」という巷の噂について

多くのトップスイマー積極的に取り組んでいます。

しかし、巷では未だに「ウエイトをすると泳ぎが崩れる・硬くなる」と言う意見もあります。

最近では、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手のトレーニング方法も話題に上がりますし、「ウエイトトレーニングをしなくても結果は出せる」というコメントも再注目されています。

イチロー選手も「体を大きくするためのウエイトトレーニングはしない」と話しています。

果たしてどうなのでしょうか??

今回はそんなホットな話題について考察していきたいと思います。

水泳選手にも知って欲しい【トレーニングの原理・原則】

水泳選手に限らず、トレーニングを行う全ての方に共通する基本的な考え方です。

トレーニングの理論を知り、練習メニューを意図を汲み取る事ができれば、トレーニングの効果を飛躍的に引き出す事が期待できるのです。スイサポでは、皆さんが自立して練習に取り組める様にサポートしてまいります。何かお困りな事があればお気軽にご相談ください。